News

讲座综述|蒲方教授:“改革开放四十年中国钢琴音乐回顾与展望”

2023年6月5日上午10点,四川音乐学院“音乐学系2023年学术讲座之一”在武侯校区教学楼601智慧教室如期举行。中央音乐学院音乐学系教授、博士生导师蒲方老师带来了题为《改革开放四十年中国钢琴艺术的发展回顾与展望》的专题讲座。本次讲座由四川音乐学院音乐学系中国音乐史教研室主任谢艾伶副教授主持,部分教师、研究生和本科生,以及著名音乐评论家陈志音老师到场参加。师生们与蒲方教授进行了积极的交流互动,现场气氛热烈。

蒲方教授作为研究中国近代音乐史的专家,近年来致力于中国钢琴音乐的研究及推广工作,先后担任了《华人女作曲家现代双钢琴曲集》、“十三五”国家资助出版项目《陈田鹤音乐作品全集》的主编。本场讲座蒲方教授以时间为坐标、作曲家与其代表作品为线索,纵向梳理了改革开放四十年来中国钢琴音乐的发展。

前 言

讲座伊始,蒲方教授分别对研究对象的限定与中国钢琴音乐发展的历史分期进行了概述。

首先,从学理的层面对中国钢琴艺术的研究对象进行了限定。蒲方教授认为对中国钢琴音乐的研究不能仅局限于音乐本体,而是要关注到包括钢琴音乐的创作、演奏、教学等方面,以及关注到中国作曲家、钢琴演奏家、教育家、学生的等各类群体。由此,才能全面认识中国钢琴艺术的发展。

随后,蒲方教授将中国钢琴音乐的发展历时地分为三个阶段,分别为:1915—1949年的萌发初绽阶段;1949-1979年的飞速发展阶段;1979-2018年的扩大发展阶段。接下来,分别对以上三个阶段的发展特点进行了介绍。

一、本时期钢琴音乐的发展概况

这一部分主要针对1978年以来为代表的钢琴音乐的发展概况进行了梳理。蒲方教授从社会文化的层面切入,针对本时期钢琴艺术发展所产生的特殊社会现象进行了讨论。

第一,“钢琴热”现象久热不退。蒲方教授指出该现象主要体现在以下几个方面:首先,钢琴开始普及进入普通家庭。其次,钢琴教育由专业化向普及化发展。改革开放后,钢琴音乐在专业教学与业余教学上都取得了长远的进步。地方专业音乐院校培养出了一批获得国际顶尖奖项的钢琴人才,打破了顶尖音乐学院对于培养钢琴人才的垄断。社会钢琴考级更是如火如荼地进行,社会中学钢琴的人群更是呈现出多层次的特点,上至退休的老人,下至儿童青少年都热衷于钢琴的考级。

第二,钢琴音乐交流的扩大。从学习俄罗斯学派的钢琴技术,转向欧美等更广泛的钢琴大师学习,邀请众多专家学习交流,以及派遣优秀的少年人才出国学习等。

第三,钢琴艺术传播渠道的扩大。从过去单一的传播渠道,如音乐会、唱片,扩展到CD、新媒体平台、钢琴杂志等传播媒体。除此之外,蒲方教授还一一列举了如《百花争艳—中国钢琴100年》《中国钢琴独奏作品百年经典》等近年来出版的钢琴作品曲集,可见本时期中国钢琴音乐已经积累大量优秀作品,取得了长足的发展。

第四,高水平个人音乐会、个人作品音乐会的成功举办产生了社会影响。蒲方教授列举了如周广仁、储望华、郭志鸿等演奏家、作曲家的音乐会为例,探讨了这一时期中国钢琴音乐向着更高水平的专业化迈进。

二、80、90年代创作观念和技法的变化

这一部分是对80、90年代作曲家代表性创作观念和技法的介绍。蒲方教授首先从如何定义中国钢琴音乐的“中国风格”这一问题出发,以1987年“中西杯”中国风格钢琴作品创作和演奏比赛的获奖作品为例,其中不乏有外国人创作的中国风格钢琴作品获奖。由此,蒲方教授指出,关于“中国风格”概念的定义应该要扩大,要始终保持开放、包容的态度。

随后,蒲方教授列举了这一时期具有代表性的独特创作体系的作品。如赵晓生的“太极作曲体系”,该作曲体系受到《易经》的影响,以阴极、阳极构造和弦、以八卦中的“起入缓急”构建音乐的节奏、速度、结构等。还有如彭志敏的“数控作曲理论”,该理论通过运用斐波那奥数列对乐曲的所有方面实行控制,代表作品为《风景序列》。除以高度理论化、逻辑化的创作方法外,以作曲家感性思维为主导的“即兴创作”也是这一时期的代表,该方法在作曲技术的普及方面方面具有重要意义,代表作品有赵晓生《空谷回响》《琴韵》《滤》等。最后蒲方教授总结道,虽然这一时期涌现了许多独具特点的作曲技术理论,但是仍存在着后继无人继承发展的问题。

三、此时期的钢琴创作

蒲方教授将改革开放四十年来的钢琴音乐发展分为三个阶段。并通过对具体作品的分析,对不同阶段的创作特点、音乐风格进行介绍。

第一阶段(1979—1981),这一时期的代表作曲家与代表作品有如,储望华《新疆随想曲》(1978)是一首具有鲜明民族风格的同时,在创作上又兼具俄罗斯音乐大和弦铺陈的创作特征。《第一钢琴奏鸣曲》(1981)是储望华另外一部具有代表性的作品,虽然是无标题音乐,但是在音乐中流露出的哀愁气氛,表达第四代作曲家在时代浪潮下的无奈与伤痛。蒲方教授指出该作品同时也是第四代作曲家在技术转变的时代背景下被压制的代表。另一位代表作曲家是汪立三,其代表作品有《东山魁夷画意》(1979),该作品运用钢琴的音响成功地模仿了金石之音,是最早尝试将钢琴音响扩展到自然音响的作曲家。

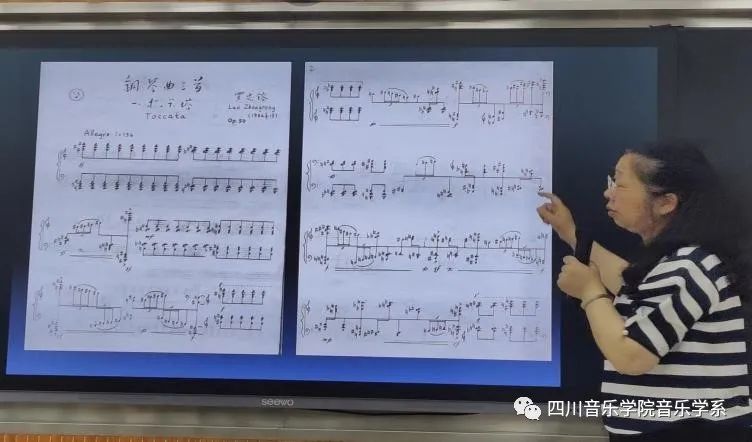

第二阶段(1983—1989),蒲方教授指出发掘民族传统的新视角是这一时期的主要特征。作曲家不再只关注于旋律材料,而是进一步地将特色乐器、演出模式、结构等元素全面地纳入到创作之中。代表作品有陈怡的《多耶》(1983),在节奏方面通过运用“十番锣鼓”中“金橄榄”的创作手法,通过节奏元素的递增与递减形成橄榄型结构,形成该作品运用民族元素全新视角。权吉浩《长短的组合》(1983),运用了朝鲜族的“长短”节奏性来建构音乐。其它代表作品还有如罗忠镕《钢琴曲三首》、蒋祖馨《箴言》。

第三阶段(90年代末以来),这一时期掀起了一股“海内外中国钢琴热”,创作类型更加多样,各类创作比赛层出不穷,涌现出了一批优秀作品。其中代表作品有龚晓婷《淡彩五帧》,该作品以以自然景色变幻多姿来表现清新淡雅的民族风格。徐振民《唐人诗意二首》,该作品由《登幽州台歌》《题破山寺禅院》两部作品组成,两部作品在运用现代技法创作的同时,并没有完全摒弃和声序进与和声色彩的运用,作曲家通过和声的塑造出磅礴的气势与绚烂的光影。蒲方教授指出该作品气息的处理上展现出了典型的中国特色,是该曲的演奏难点。其它代表作品还有张朝《皮黄》、刘力《秋山鸿》。蒲方教授认为在该阶段中还有两种类型值得被关注,首先是钢琴协奏曲的创作热潮,代表作品有黄安伦《g小调钢琴协奏曲》;其次是以理查德·克莱德曼、林海为代表的以new age风格为代表的中国钢琴新音乐。

讲座的最后,蒲方教授对从社会、文化等层面,对改革开放以来中国钢琴音乐的发展进行了总结,并引导同学们反思“中国钢琴音乐研究”在东西方音乐文化交流的意义。

在讲座的互动环节中,蒲方教授与在场师生进行了热烈交流:

何弦副教授提问:钢琴这件乐器是不断内化于中国文化当中的,在某种程度上象征着着现代化。您刚提到的这件乐器本身所包含的工业化的因素,这一点与现代化的概念是契合的。钢琴在引入中国后,从文化层面上一直在探寻“中国性”的可能。从《牧童短笛》一直到建国后各种“中国性”的尝试,折射出我国在社会观念上的变化,也折射出我国整体音乐图景的变化。请问您觉得钢琴热为什么一直持续至今?

答:钢琴是一件工业化以后的乐器,它文献丰富,音响恢弘,透过对键盘的控制及合理的发声,更能体现出现代文化的精致和多元。因此许多人会认为学习钢琴是对时尚生活和现代化生活的追求。在我国现代化的进程中,对钢琴文化的追逐更能体现出国人的这种心态。

2022级音乐学系本科生欧阳枢提问:最近很多文献中,很多学者提到“中国乐派”这样的词语,也有学者在努力建立“中华乐派”,但也有学者反对。您刚刚说的中西、民族这样的话题,在中国的钢琴作品里面,是有我们国家本土的元素,通过这个窥探出去,您觉得现在我们建立“中国乐派”的时机是否成熟?或者这个提法在来源上有没有必要性?

答:历史的时间是不一样的,我们很难说将来钢琴会不会成为我们的民族乐器,这个不敢断定。所谓中国乐派、中国特色,是一种思维方式,可以丢掉,也可以拥有,看你自己对世界如何认识。我们在与世界不断融合的过程中,每个人对世界观的认识的不同,所以这个问题目前是无法给不出答案的。

最后,主持人谢艾伶副教授对本次讲座进行了总结,在大家的掌声中,本次讲座圆满结束。

武侯校区

武侯校区

地址:成都市新生路6号

邮编:610021

电话:028-85430202

传真:028-85430722

新都校区

新都校区

地址:成都市新都区蜀龙大道中段620号

邮编:610500

电话:028-89390026

临空校区

临空校区

地址:资阳市雁江区资州大道777号

电话:028-83436048

招生电话:028-85430270 / 85430022

招生电话:028-85430270 / 85430022 研究生招生咨询电话:028-85430277

研究生招生咨询电话:028-85430277 艺术考级咨询电话:028-85490737

13060008118

艺术考级咨询电话:028-85490737

13060008118

请关注微博 请关注微信