《基础和声》课程教学方案

绪言

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求基本掌握和声的概念;熟练掌握和弦的结构及其种类,以及和弦的构成音;初步

了解旋律的概念,复调及主调两种音乐织体结构,以及和弦外音。

教学重点:和弦的构成原则,三和弦、七和弦、九和弦的构成及其种类,和弦的原位及其转位,和弦

构成音。

教学难点:和声的概念,和弦外音,旋律,复调及主调两种织体结构。

教学内容:

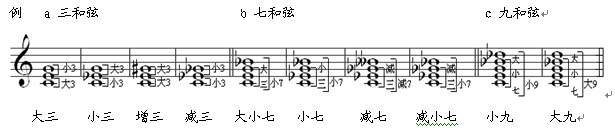

1、和声的概念

现在较通行的传统和声学概念,通常是指研究特定的调式调性内的和弦结构及和弦之间连接的学说。古典和声的调式基础是大小调,基本的调式是自然大调及和声小调;音的结合方式为三度叠置的和弦形式,有三和弦、七和弦、九和弦等,以及它们的转位;每个和弦有各自的调式调性功能属性,它们之间的连接就是以此为依据的,是功能性的连接或进行;各声部的进行及声部之间的关系继续延续复调音乐的传统,声部之间的纵向关系除了遵循和弦构成的规则外,各声部还要保持各自相对的独立性。古典和声这四方面的内容,可以说就是我们所要学习和研究的传统和声学的主要内容。

2、和声的构成基础——调式

和声的基本构成元素——音程、和弦,以及和弦的连续进行即和声进行等,都是建立在特定的调式调性中的,也就是依赖于特定的调式调性的逻辑关系的。古典和声的调式基础是大小调,基本的调式是自然大调及和声小调。在我们的和声学习中,如果没有作特别的说明,则均指这两种调式,其余调式只不过是为了丰富和声及声部进行的需要而局部使用。

另外,调性的标记只需用大、小写的英语字母标记即可,如“G:”即表示为G大调,d则表示d小调。

3、和弦的构成及其种类:

调式调性内的和弦由该调式的构成音组成,它通常由三个及三个以上的音构成。和弦通常以三度叠置而构成。

大、小调中出现的和弦,是和声中常用的基本和弦,我们可以将其归类为以下几种:

4、和弦的构成音:

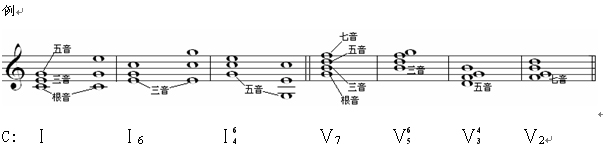

和弦按三度排列时,和弦构成音从低往高依次为根音、三音、五音、七音、九音、十一音、十三音。

5、和弦的原位及转位:

实际应用中,和弦可以任意排列。不管怎样排列,在三和弦中,只要低音为根音时即为原位;低音为三音时为第一转位,称为六和弦;低音为五音时为第二转为位,称为四六和弦。在七和弦中,只要低音为根音时就为原位;低音为三音时为第一转位,称为五六和弦;低音为五音时为第二转位,称为三四和弦;低音为七音时为第三转位,称为二和弦。九和弦及其它高叠和弦一般只用原位。

6、和弦外音的概念及分类:

和弦以外的音即为和弦外音,可笼统地用“+”标记。

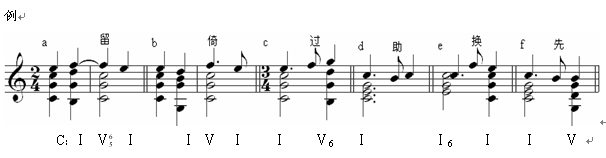

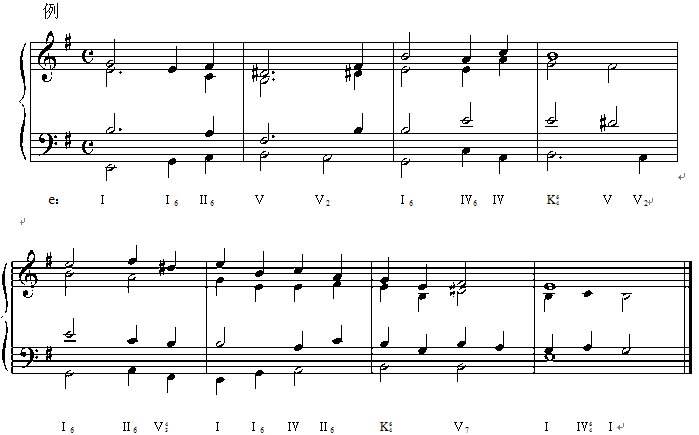

和弦外音根据所处的节拍节奏位置可分为强外音和弱外音两类。强外音有延留音(标记为“留”,见下例之a)和倚音(也可认为是无预备的延留音,标记为“倚”,见下例之b)。弱外音有经过音(标记为“过”,见下例之c)、辅助音(标记为“助”,见下例之d)、换音(也可认为是跳进的辅助音,标记为“换”,见下例之e)、先现音(标记为“先”,见下例之f)。

7、旋律的概念:

特定的调式、调性的中的各音,按照特定的节拍、节奏组合而成的线条,即为旋律。在多声音乐中,旋律通常又是与声部相对应的。

8、主调音乐结构与复调音乐结构

多声音乐通常分为主调和复调两种基本的结构形式。

(1)主调音乐结构的基本特征通常是:在多个声部中,只有一个声部是主要而突出的,通常是高音声部,其它声部则主要起音响填充或伴奏的作用,见例0—17、0—18、0—19等。

(2)复调音乐结构的特征则为:每个声部都具有基本同等的重要的作用,也可以说,每个声部都相对地具备旋律的特征。例12—163就基本具备这样的特征。

在多声音乐中,主调与复调通常有交融的关系。通常地,主调音乐中有复调的因素,或复调中有主调的因素。有时,则是主调与复调两种结构的综合。

习题及习题说明:

1、标记出下列和弦结构的名称,如“大三6 4”。

2、用调号的方式写出调性G、e、F、d、D、b、bB、g、A、#f、bE、c、E、#c、bA、f的各级三和弦,本章可先采用音级标记。

3、用调号的方式写出调性G、e、F、d、D、b、bB、g、A、#f、bE、c、E、#c、bA、f的常用七和弦及九和弦,本章可先采用音级标记。

第一章 大三和弦与小三和弦、四部和声

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求熟练掌握三和弦的结构和种类,掌握四部和声的概念和形式,基本掌握四部和声中三和弦的重复音与省略音原则,完全熟练掌握原位三和弦的四声部排列。

教学重点:原位三和弦的四声部排列,即开放、密集两重排列法,以及三和弦的根音、三音、五音旋律位置。

教学难点:四部和声的概念和构成,和弦的重复音与省略音。

教学内容:

1、三和弦的种类:

三和弦有大、小、增、减四种。当三和弦三个音按三度排列构成原位时,由低往高分别为大三度+小三度的为大三和弦,小三度+大三度的为小三和弦,大三度+大三度的为增三和弦,小三度+小三度的为小三和弦。

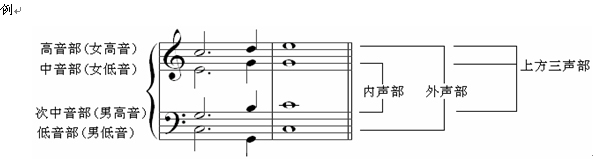

2、四部和声:四部和声,顾名思义,即四个声部的和声。

四部和声直接从四部合唱借用过来,因此,四部和声一般有这样的特性和要求:每一个声部均对应于四部混声合唱的相应声部,包括音区和音域等;每一个声部均要求声乐化,即富于歌唱性。

3、三和弦的重复音:

三和弦只有三个构成音,因此将三和弦排列成四声部时至少要重复一个音。针对每一个具体的和弦,其重复音不尽相同。一般地,可重复该和弦中所含有的正音级——主音、属音、下属音,也可重复大、小三和弦的根音或增、减三和弦的三音。另外,三和弦在作四声部排列时偶尔也可省略五音,形成不完全的和弦形式。

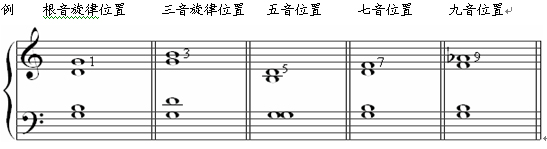

4、和弦的旋律位置:

对于任一和弦,在四声部的排列中,高音声部(旋律声部)往往显得比较突出,将同一和弦的不同音放在高音部的音响效果不尽相同,因此将和弦的哪一个构成音置于高音部要做到心中有数。将和弦的哪一个构成音置于高音部,就称为哪一种旋律位置,如将和弦的根音置于高音部就称为根音旋律位置,如将和弦的三音置于高音部就称为三音旋律位置,其余以此类推。

5、三和弦的排列法:

当原位三和弦重复根音且不省略音时,有且只有以下两种排列:

(1)密集排列法:次中音部和低音部之间的距离不限,最近可同度,最远可到两个八度;上方三声部中的任意两相邻声部之间,不能再插入和弦音,彼此之间的音程距离为三、四度。

(2)开放排列法:次中音部和低音部之间的距离不限,最近可同度,最远可到两个八度;上三声部中的任意两相邻声部之间,能插入一个和弦音,彼此之间的音程距离为五、六度。

6、避免声部交叉:

在多声音乐尤其在四部和声写作中,通常要避免声部交叉。所谓声部交叉,是指高音部低于中音部(也可理解为中音部高于高音部),或中音部低于次中音部(次中音部高于中音部),或次中音部低于低音部(低中音部高于次中音部)。

习题及习题说明:

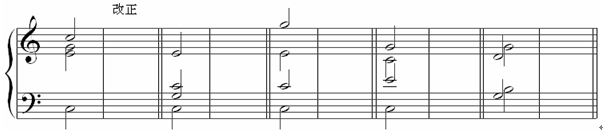

1、改正下列不规范的四部和声记谱或不正确的四部和声排列:

2、分别用密集排列法、开放排列法,并分别用根音、三音、五音旋律位置,完成下列和弦的四部和声排列图式。每一个和弦均重复根音,各构成6个排列。

(1)D(以D为根音的大三和弦)

(2)Gm(以G为根音的小三和弦)

(3)bB大调:Ⅰ

(4)#f(和声)小调:Ⅴ

第二章 正三和弦的功能体系

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求基本理解大小调功能和声的概念,熟练掌握和声的三种功能分组,正三和弦的功能标记,以及由正三和弦构成的三种基本的和声进行。

教学重点:正三和弦的功能及其标记,正三和弦构成的三种基本进行。

教学难点:调式的功能性,功能和声的概念。

教学内容:

1、和声的功能分组:大小调调式各级音上构成的和弦,可以分为主、属、下属三个功能组。

2、正三和弦的功能及其标记:主和弦为主功能组的标志性、代表性和弦,大调中为大三和弦,标记为T,小调中为小三和弦,标记为t;属和弦为属功能组的标志性、代表性和弦,大小调中均为大三和弦,均标记为D;下属和弦为下属功能组的标志性、代表性和弦,大调中为大三,标记为S,小调中为小三,标记为s。

3、和声进行:几个和弦的连续进行就构成了和声进行。它就像文字语言中的词汇一样,通常具有独立或相对独立的和声意义。

和声进行主要有三种基本类型:(1)正格进行,由主功能和弦与属功能和弦构成,如T—D、D—T、T—D—T、D—T—D等;(2)变格进行,有主功能和弦与下属功能和弦构成,如T—S、S—T、T—S—T等;(3)完全进行:全称为完全功能进行,它是由三个功能组和弦都参与而构成的和声进行,如T—S—D、S—D—T、T—S—D—T等。

另外,D—S的进行称为反功能进行或阻碍进行,在我们所学的传统的功能和声中要注意避免。

习题及习题说明:

1、构写出四个及四个调号调性的正三和弦的四部和声排列。

要求及提示:重复根音;用功能标记法进行标记;每个和弦各6个排列。

2、用功能标记法标记出下列作品片断的和弦:

(1)贝多芬《钢琴奏鸣曲》(作品2之3)第一乐章第1——4小节

(2)柴可夫斯基《第二交响曲》终乐章第1——8小节

(3)李斯特《旅行家的画册》第二册第4首第1——4小节

第三章 原位三和弦的连接

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求理解和弦连接及声部进行的概念,掌握单个声部进行的形式,两个声部进行的种类,四个声部进行的组合形式,和弦关系以及不同和弦关系的共同音数量,掌握和声连接法和旋律连接法这两种和弦连接的基本方法,熟练地掌握原位正三和弦的连接并能应用。

教学重点:单个声部进行的形式,两个声部进行的关系和种类,和弦关系,两种连接法,原位正三和弦的连接。

教学难点:声部进行的概念,四部和声中四个声部的组合关系。

教学内容:

1、和弦连接及声部进行的概念

两个和弦连续的进行就形成了两个和弦的连接。两个和弦的连接,是以各声部进行以及声部之间的关系为基础的。声部进行通常有两种含义,一是指任一声部的进行方式,二是指声部之间的关系。

2、单个声部进行的方式

通常分为两类,一是平稳进行,而是跳跃进行(习惯称为大跳)。平稳进行是指三度及三度以内的进行,包括一度、二度(级进)、三度(小跳)进行;大跳是指四度及四度以上,但通常不超过八度的进行,包括四度、五度、六度、七度、八度的进行。

3、两个声部进行的关系种类:

通常可分为以下三类:

(1)同向进行:指两个声部相同方向的进行。正常的同向进行,声部之间也能保持相对的独立性,但独立性较弱。

(2)斜向进行:指在两个声部中,一个声部作同音高的水平似的进行,而另一部作有方向性(往上或往下)的进行。斜向进行的声部独立性较同向进行的强。

(3)反向进行:指两个声部作相反方向的进行。反向进行的声部独立性最强。

另外,同向进行中还有一种特殊的进行,即平行进行。平行进行指两个声部一直保持相同音程关系的进行。平行三、六度,以及四度的进行,声部之间是互相独立的,因此在和声写作中是良好的;但平行八(一度)、五度由于造成声部之间不独立,因此是错误的,须避免;平行二(七)度进行则是不存在的,因为一旦出现了二(七)就必须解决到其他音程。

4、四个声部的组合关系

四个声部的组合关系,以下三种是均良好的:

(1)同向(包括平行)进行与斜向进行的组合;

(2)同向(包括平行)与反向进行的组合;

(3)同向(包括平行)、反向进行与谢向进行的组合。

另外,还有一种进行,即四声部同向进行。四声部同向进行简称为四部同向,由于四部同向的声部独立性差,以及声部之间不平衡,因此,除了结束(终止)处可以使用外,其他地方一般均须避免。

5、和弦关系及共同音

和弦关系通常是指和弦之间的根音关系。和弦关系有以下三类:

(1)四、五度关系:根音为四、五度关系的三和弦之间有一个共同音,七和弦则有两个共同音;

(2)三(七)度关系:三度关系的三和弦之间有两个共同音,七和弦则有三个共同音;

(3)二(七)度关系:二度关系的三和弦之间没有共同音,七和弦则有一个共同音。

6、和弦的连接法

和弦的连接法可分为以下两类:

(1)和声连接法:在两个和弦连接时的四个声部中,只要有某些声部保持共同音,这样的连接法就称为和声连接法;

(2)旋律连接法:在两个和弦连接时的四个声部中,任何声部都不保持共同音的连接法即称为旋律连接法。

7、原位正三和弦的连接

(1)四、五度关系和弦的连接:既可以用和声连接法,也可以用旋律连接法。和声连接法的步骤是,低音四、五度进行均可,上方三声部中的共同音声部保持,其余两个声部均为级进进行;旋律连接法的步骤则是,低音作且只作四度进行,上方三声部与低音部呈反方向地平稳进行。

(2)二度关系和弦的连接:因为无共同音,所以只能作旋律连接法。连接的步骤是:低音作且只作二度进行,上方三声部与低音部呈反方地平稳进行。

习题及习题说明:

1、在不同的调性上,分别用和声连接法和旋律连接法,作T—D,D—T,T—S,S——T的四部和声连接。

2、在不同的调性上,用旋律连接法作S—D的四部和声连接。

3、分析有关原位正三和弦连接的谱例。

第四章 用正三和弦为旋律配和声

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求能判断出指定旋律的调性,能恰当地选择和弦并能完成四部和声连接。

教学重点:和弦选择,各声部进行。

教学难点:声部写作。

教学内容:

用原位正三和弦为旋律配四部和声的步骤和要点如下:

1、 判断和确定调性

2、 判断和选择和弦:用正三和弦为旋律配和声,除了属音可配主和弦或属和弦,主音可配主和弦或下属和弦,需要作出选择外,其它音则只需要判断即可。需要作出选择时,一般遵循这样的原则:(1)开头一般配主和弦,弱起时也可配属和弦;(2)结束的音一般均配主和弦;(3)避免D—S的进行;(4)避免和声节奏切分。

3、 确定排列法:旋律位置低,宜用密集排列;旋律位置高,则宜用开放排列。

4、 根据所选和弦及旋律进行判断连接法:二度关系的和弦连接,只能采用上一章讲述的旋律连接法;四、五度关系的,则要判断出是和声连接法还是旋律连接法。

5、 完成各声部的进行:一旦判断出连接法以后,即可按照上一章所讲述的和弦连接方法,完成各声部的进行。

习题及习题说明:

1、用原位正三和弦,为4小节的旋律乐句和8小节的旋律乐段配写四部和声。

2、分析应用原位正三和弦的作品片断。

第五章 和弦的转换

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求理解和弦转换的概念和作用,掌握原位正三和弦的转换方式,并能熟练应用。

教学重点:原位正三和弦的三种基本的转换方式。

教学难点:和弦转换的作用及其应用。

教学内容:

1、和弦转换的概念及其作用:变化同一和弦的排列方式,即形成同一和弦的转换,习惯简称为和弦转换。和弦转换的作用,主要是使旋律声部富于变化,使其更动听,更富有表现力。

2、和弦转换主要有以下三种方式:

(1)上方三声部同向转换:这种转换的特点是,在改变旋律位置的同时,旋律法保持不变;

(2)上方二声部同向转换:这种转换的特点是,在改变旋律位置的同时,旋律法也随之改变;

(3)高音部与次中音部反向转换:这种转换的特点是,在改变旋律位置的同时,旋律法也随之改变。

习题及习题说明:

1、用原位正三和弦,并应用和弦转换,为8小节的旋律乐段配写四部和声。

2、分析应用原位正三和弦转换的有关作品片断。

第六章 为低音配和声

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求能熟练地根据低音判断出调性及和弦,并能应用恰当而有变化的连接方法,以及和弦转换完成四部和声。

教学重点:连接法的判断或选择,和弦转换的应用。

教学难点:旋律声部的写作。

教学内容:

用原位正三和弦以及和弦转换,为低音配写四部和声的步骤和要点如下:

(1)根据低音准确地判断出调性及和弦;

(2)为使旋律动听而富于艺术性,要注意以下几点:

a、恰当地选择开头和弦的旋律位置,在随后的和声进行中并可通过和弦转换来进行有目的的处理;

b、恰当地选择连接法。具体地,除低音为二度进行只能用旋律连接法,以及低音为五度进行只能用和声连接法外,当低音为四度进行时,就可在和声连接法和旋律连接法两者中进行选择;

c、要多应用和弦转换。具体地,当低音时值较长,或同音反复,或八度转换时,就可以使用不同的和弦转换方式。

习题及习题说明:

1、用原位正三和弦,以及和弦转换,为8小节的低音乐段配写四部和声。

2、继续分析应用原位正三和弦,以及和弦转换的有关作品片断。

第七章 三音跳进

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握三音跳进的应用范围和跳进的方式,并要求能熟练应用。

教学重点:高音部的三音跳进,次中音部的三音跳进。

教学难点:三音跳进的应用。

教学内容:

1、三音跳进的应用范围或条件:当四、五度关系的和弦连接时,可以在高音部或次中音部使用三音跳进。

2、三音跳进的声部进行:三音跳进的连接与平稳的和声连接法相比较,相同点在于均为和声连接法,即保持音声部与低音声部的进行不变;不同点仅在于原来级进的两个声部互换而已。

3、三音跳进的特点和注意要点:(1)三音跳进时,排列法要改变,在写作四部和声时要预知;(2)小调中t—D的三音跳进仅采用减四度进行,须避免增音程的跳进;(3)三音跳进后,一般应反向平稳进行,但Ⅵ—Ⅴ级音、Ⅶ—Ⅰ级音的进行除外。

习题及习题说明:

1、为包含三音跳进内容的旋律配写四部和声,长度为8小节。

2、为8小节长度的低音配写四部和声,其中要求四、五度关系的和弦连接时应用三音跳进。

3、分析包含有三音跳进内容的作品片断。

第八章 终止、乐段、乐句

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握乐段、乐句的概念并能进行划分,掌握全终止、半终止的概念并能进行正确的判断和划分,掌握和声终止式的概念及类型,掌握完满终止和不完满终止特征并能区别和应用,基本掌握扩充和补充的概念并能基本进行判断和应用。

教学重点:半终止与全终止,完满终止与不完满终止,补充终止与扩充终止。

教学难点:乐段、乐句的概念及其划分。

教学内容:

1、乐段、乐句的概念及其划分:能独立或相对独立,并能表达完整或相对完整的乐意的音乐段落,即为乐段。乐段常为8小节,通常由两个等长的4小节的乐句构成。超过8小节的乐段,通常有两种情况,或者是乐段结构内部的扩充,或者是乐段结构外部的补充。

2、全终止与半终止:乐段结束的终止称为全终止,乐段中间通常为乐句的终止则称为半终止。

3、和声终止式:终止处的和声进行即为和声终止式,在和声学中习惯简称为终止式。和声终止式还可细分如下:

(1)收拢性终止与开放性终止:以主和弦收束的终止为收拢性终止;以非主和弦收束的终止即为开放性终止。

(2)正格终止、变格终止、完全终止:正格进行构成的终止为正格终止,变格进行构成的终止为变格终止,完全进行构成的终止为完全终止。

(3)完满终止与不完满终止:以主和弦收束的收拢性终止还可分为完满终止与不完满终止两种。当收束的主和弦为原位,为根音旋律位置,处于强拍或强节奏位置,且与前面的和弦形成低音的四、五度进行时,即可构成完满终止;不具备四个条件中的任一条,即为不完满终止。

(4)补充终止与扩充终止:完满全终止后面增加的部分,即为补充;不完满全终止后面增加的部分,即为扩充。乐段结构外部补充而形成的终止即为补充终止,常采用变格的补充终止;乐段结构内部扩充而形成的终止则可称为扩充终止。

习题及习题说明:

1、为分别含扩充和补充的旋律、低音乐段配写四部和声,长度为10小节左右。

2、分析包含扩充、补充的乐段。

第九章 终止四六和弦

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求要求掌握终止四六和弦的特性、功能及构成形式,并能熟练地进行判断和应用。

教学重点:终止四六和弦的构成,终止四六和弦的结构位置,终止四六和弦的节奏位置,终止四六和弦的判断和应用。

教学难点:终止四六和弦的功能特性。

教学内容:

1、终止四六和弦的构成及标记:终止四六和弦在形式上是主和弦的四六和弦,在四部和声中通常重复五音(低音,属音)。由于终止四六和弦仅用于终止式,因此终止四六和弦特标记为K6 4。

2、终止四六和弦的功能特性:终止四六和弦产生于属和弦的倚音式和弦,因此终止四六和弦在功能上是依附于属和弦的,也可以看作是属功能的扩展,起着属功能的作用。

3、终止四六和弦的结构位置:终止四六和弦仅用于终止式中。

4、终止四六和弦的节奏位置:在K6 4—D的进行中,K6 4在节奏上通常都要强于D,至少不能弱于D。

5、终止四六和弦与前后和弦的连接:K6 4前面通常只用下属功能或主功能的和弦作为预备,即在目前所学的和声范围内,K6 4可接在下属和弦或属和弦后面。K6 4后面则必须接属和弦。

6、终止四六和弦的声部进行:K6 4与前面的主和弦或下属和弦连接时,以平稳进行居多,当然也可出现跳进。K6 4本身也可转换。K6 4与后面的属主和弦接连接时,在半终止中一般均平稳进行,在全终止中可以跳进甚至允许出现声部超越。

习题及习题说明:

1、为包含有终止四六和弦的高音和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有终止四六和弦的作品片断。

第十章 正三和弦的六和弦

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求正三和弦构成以及重复音原则,熟练掌握正三和弦六和弦的排列,掌握原位三和弦与六和弦的平稳连接。

教学重点:正三和弦的重复音,正三和弦的排列,六和弦的转换,正三和弦原位与六和弦的平稳连接。

教学难点:二度关系和弦的原位与六和弦的连接。

教学内容:

1、 正三和弦六和弦的构成及特性:当低音为三和弦的三音时,即构成了第一转位,习惯称为六和弦。正三和弦六和弦与原位和弦相比,不稳定性增强了。

2、 正三和弦六和弦的重复音及排列法:正三的六和弦通常重复根音或五音。排列法除了密集、开放的外,还常构成混合的排列。

3、 六和弦的转换:与原位和弦一样,正三的六和弦也可以转换。另外,正三的六和弦与其原位和弦还可以互相转换。

4、 正三的六和弦与原位和弦的平稳连接:

(1)四、五度关系的六和弦与原位和弦的平稳连接:采用和声连接法。上方三声部中的一个声部保持共同音,其余两个声部均平稳进行;低音部一般也使用平稳进行,较少大跳进行。

(2)二度关系的六和弦与原位和弦的连接:二度关系的六和弦与原位和弦连接时,一般只用平稳连接。这种连接,一是要注意避免平行五度和平行八度,避免的方法是,或采用平行四度进行,或改变六和弦的重复音;二是要注意,当S—D6进行时,低音只采用减五度进行。

习题及习题说明:

1、为包含有正三和弦六和弦的高音部和低音部配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有正三和弦六和弦的作品片断。

第十一章 三和弦与六和弦连接时的跳进

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求完全掌握四、五度关系正三原位和弦与六和弦连接时,根音对根音、五音对五音的跳进,并能熟练应用,基本掌握根音对三音、五音对三音、根音对根音的混合跳进。

教学重点:四、五度关系正三原位和弦与六和弦连接时根音对根音、五音对五音的跳进,根音对三音、五音对三音、根音对根音的混合跳进。

教学难点:外声部隐伏八、五度的形成及其避免的方法。

教学内容:

1、 四、五度关系三和弦与六和弦连接时跳进的具体类型:

(1)旋律声部的根音对根音、五音对五音的跳进;

(2)内声部的根音对根音、五音对五音的跳进;

(3)旋律声部根音对根音,内声部五音对五音的平行四度或反向四度的双跳;

(4)旋律声部根音对三音、五音对三音、根音对根音的混合跳进。

2、注意要点:

当六和弦——原位和弦时,尤其要注意避免外声部出现隐伏八、五度。

习题及习题说明:

1、为包含有各种跳进的高音部和包含有正三和弦六和弦的低音部配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有正三原位和弦与六和弦跳进进行的作品片断。

第十二章 两个六和弦连接

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握四、五度关系的两个六和弦的平稳连接和跳进连接,以及二度关系的两个六和弦的连接。

教学重点:四、五度关系的两个六和弦的平稳连接和跳进连接,二度关系的两个六和弦的连接。

教学难点:二度关系的两个六和弦的连接。

教学内容:

1、两个四、五度关系六和弦的连接:

两个四、五度关系六和弦连接时,声部进行通常是这样的:低音作三音到三音的四、五度跳进进行,其中小调的t与D连接时,低音只作减四度进行;上方三声部常平稳进行,当然也可跳进进行。

2、两个二度关系六和弦的连接:

二度关系的S6—D6连接时,尤其要注意避免平行五、八度进行。通常的处理方法为:S6重复根音且为根音旋律,D6重复五音;上方三声部中的两个声部须与低音部构成平行六和弦进行,另一声部则作反向进行。

另外,小调的s6—D6连接时,要避免低音部形成增二度进行。避免的方法有:或用减七度进行,或用旋律小调,或用半音进行从而形成s6—S6—D6这样的进行。

习题及习题说明:

1、为包含有两个四五度关系六和弦连接,以及两个二度关系六和弦连接的旋律和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有两个四五度关系六和弦连接,以及两个二度关系六和弦连接的作品片断。

第十三章 经过的与辅助的四六和弦

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握经过四六和弦与辅助四六和弦的构成形式和应用条件,掌握经过四六和弦与辅助的四六和弦的声部进行,并能熟练判断和应用。

教学重点:经过四六和弦与辅助四六和弦的节奏位置,经过四六和弦与辅助四六和弦的形式,经过四六和弦与辅助四六和弦的声部进行。

教学难点:经过四六和弦与辅助四六和弦的结构位置和节奏位置。

教学内容:

1、 经过四六和弦与辅助四六和弦的特性和结构位置:

经过的四六和弦与辅助的四六和弦,由于低音均为和弦的五音,因此通常都没有明确的功能意义。经过四六和弦主要用于对声部的装饰,常用于乐句结构内部;辅助四六和弦则主要在于造成和声音响上的色彩变化,常用于和声相对静止的地方,如乐段开头和结束的地方等。2、经过四六和弦与辅助四六和弦的节奏位置:

经过的四六和弦与辅助的四六和弦,基本毫无例外地,都置于弱拍或弱节奏位置。3、 经过四六和弦与辅助四六和弦的重复音:

经过四六和弦与辅助四六和弦,也与终止四六和弦一样,只重复低音,也就是和弦的五音。4、经过四六和弦的种类及声部进行:

(1)经过四六和弦的种类:在正三和弦范围内,经过的四六和弦有属四六和弦(D6 4)和主四六和弦(T6 4或t6 4)两个。前者用于T—D6 4—T6或T6—D6 4—T的进行中;后者则用于S—T6 4—S6或S6—T6 4—S的进行中。

(2)经过四六和弦的声部进行:上方一声部与低音部呈反方向的、交换式的级进进行,另一个声部保持共同音,余下的一声部则作辅助式的进行。

5、辅助四六和弦的种类及声部进行:

(1)辅助四六和弦的种类:在正三和弦范围内,最常用的是下属四六和弦(S6 4或s6 4),用于主和弦之间,从而形成T—S6 4—T这样的和声进行。偶尔也可使用主四六和弦(T6 4或t6 4),用于D—T6 4—D 这样的进行中。

(2)辅助四六和弦的声部进行:低音声部与上方三声部中的重复音声部保持共同音,另外两个声部作平行三、六度级进。

习题及习题说明:

1、为包含有经过四六和弦及辅助四六和弦的旋律和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有经过四六和弦及辅助四六和弦的作品片断。

第十四章 原位属七和弦

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握原位属七和弦的功能特性、结构形式及排列形式,掌握原位属七和弦的预备和解决,并能熟练地进行判断和应用。

教学重点:原位属七和弦的预备和解决。

教学难点:原位属七和弦的应用。

教学内容:

1、原位属七和弦的功能及特性:

原位属七和弦无疑是属功能组中一个非常重要而极具代表性的和弦,它对调性的明确有着特殊的意义。另外,它还具有不协和的特征,因此在应用中要注意它的预备和解决。2、原位属七和弦的结构及排列形式:

原位属七和弦为大小七和弦,也就是大三和弦加小七度构成。原位属七和弦标记为D7。

属七和弦有完全和不完全的两种形式。当属七和弦的四个音均不省略时,即为完全的属七和弦;不完全的属七和弦则是指省略五音,重复根音的形式。

原位属七和弦也有密集、开放、混合三种排列方式。3、原位属七和弦的预备:

原位属七和弦可以接在主和弦、下属和弦、属三和弦及其六和弦,以及终止四六和弦后面。原位属七和弦的七音,可以从前面的下属和弦中延留下来,也可以级进甚至跳进引入。4、原位属七和弦的解决:

原位属七和弦通常须解决到原位的主和弦。具体地:

(1)完全的原位属七和弦通常解决到不完全的主和弦:

声部进行通常是这样的,原位属七和弦的七音、五音下行级进,三音上行级进,根音上四度或下五度跳进到主和弦的根音。这样解决的结果是,主和弦为省略五音的不完全形式。但是,当原位属七和弦的三音(调式导音)在内声部时,也可下三度跳进到主和弦的五音,此时的主和弦则为完全的。

(2)不完全的原位属七和弦解决完全的主和弦:

当不完全的原位属七和弦解决到主和弦时,与上面不同的仅仅是,上方重复属七和弦根音的声部则是保持下去,从而成为主和弦的五音,此时的主和弦则是完全的。5、原位属七和弦的应用要点:

原位的属七和弦最常用于全终止中。

习题及习题说明:

1、为包含有原位属七和弦的旋律和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有原位属七和弦的作品片断。

第十五章 属七和弦的转位

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握属七和弦各转位的构成形式及标记,掌握属七和弦原位与转位的转换,熟练掌握属七和弦各转位的预备和平稳解决,并能熟练应用。

教学重点:属七和弦各转位的构成形式及标记,属七和弦原位与转位的转换,属七和弦各转位的预备和平稳解决。

教学难点:属七和弦原位与转位的转换,经过的属三四和弦。

教学内容:

1、属七和弦的转位及标记:

属七和弦有三个转位:三音在低音部时为第一转位,称为五六和弦,标记为D6 5;五音在低音部时为第二转位,称为三四和弦,标记为D4 3;七音在低音部时为第三转位,称为二和弦,标记为D2。2、属七和弦原位与转位的转换:

通常是七音保持不动,其它声部转换。但作为另外,七音可以与五音互换,甚至七音还可以与五音互换。3、属七转位的预备:

与原位属七的预备基本相似,属七的转位可以可以接在主和弦、下属和弦、属三和弦及其六和弦后面。七音的预备则与原位属七和弦七音的预备完全一样,可以从前面的下属和弦中延留下来,也可以级进甚至跳进引入。4、属七转位的平稳解决:

属七转位平稳解决的声部进行为;七音、五音下行级进,三音上行,根音保持。这样解决的结果则是,属五六和弦与属三四和弦均解决到原位的主和弦,属二和弦则解决到主六和弦。5、经过的属三四和弦:

属三四和弦与经过的属四六和弦相似,可以用于T—D4 3—T6这样的经过进行中。与通常的属三四和弦解决不同的是,五音和七音均上行级进。

习题及习题说明:

1、为包含有属七转位和弦平稳解决的旋律和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有属七转位和弦平稳解决的作品片断。

第十六章 属七和弦解决到主和弦时的跳进

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求熟练掌握属七转位解决到主和弦时根音对根音、五音对五音及其由它们混合形成的双跳,掌握全终止式中原位属七和弦的跳进解决。

教学重点:属七转位解决到主和弦时根音对根音的跳进,五音对五音的跳进,双跳进,终止式中原位属七和弦的跳进解决。

教学难点:双跳进。

教学内容:

1、属七转位解决到主和弦时的跳进类型:

(1)属二和弦解决到主六和弦时的跳进:属二和弦解决到主六和弦时可以根音对根音跳,也可以五音对五音跳,这样的跳进通常都是在高音部使用。另外,还可以使用高音部根音对根音,内声部五音对五音的平行四度或反向四度的双跳。

(2)属三四和弦解决到主和弦时的跳进:属三四和弦解决到主和弦时,可以使用根音对根音的跳进,通常也在高音部使用,在内声部则较少使用。在高音部跳进时,要与低音部反向进行,不然会形成外声部的隐伏八度。

(3)属五六和弦解决到主和弦时的跳进:虽然可能形成根音对根音的跳进,五音对五音的跳进,甚至双跳进,但极为少见。

2、全终止式中原位属七和弦的跳进解决:在全终止式中,当不完全的原位属七为根音旋律位置时,为了形成完满终止,此时旋律声部的原位属七的根音就势必要跳进到主和弦的根音,由此形成的两个外声部的反向八度或平行八度都是允许的。

习题及习题说明:

1、为包含有属七转位和弦跳进解决的旋律和低音配写四部和声。长度为8—12小节。

2、分析包含有属七转位和弦跳进解决的作品片断。

第十七章 大调与和声小调的完全功能体系、自然音体系

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握大小调完全功能体系中三个功能组的划分,掌握各副三和弦及常见副七和弦的功能属性及标记,充分理解副三和弦及常见副七和弦的基本应用方法。

教学重点:三个功能组的划分,各副三和弦及及常见副七和弦的功能属性。

教学难点:副三和弦及常见副七和弦的基本应用方法。

教学内容:

1、 大小调完全功能体系的功能分组:

(1)主功能组:大调的T、TSⅥ、DTⅢ;小调的t、tsⅥ。

(2)属功能组:大调的D、DTⅢ、DⅦ,DⅦ7 ;小调的D、DⅢ、DⅦ、DⅦ7。

(3)下属功能组:大调的S、TSⅥ、SⅡ、SⅡ7;小调的s、tsⅥ、sⅡ、sⅡ7。

2、副三和弦及常见副七和弦的基本应用方法:

(1)替代同功能组的正三和弦。

(2)同功能组的正、副和弦相连,形成同功能的延伸和功能增强。

(3)一般地,正、副和弦通常交替使用。

习题及习题说明:

分析包含有副三及常见副七和弦的作品片断。

第十八章 SⅡ级六和弦与三和弦

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握SⅡ级六和弦及三和弦的功能属性及标记,充分理解SⅡ级六和弦和三和弦的基本应用方法。

教学重点:SⅡ级六和弦的基本应用方法

教学难点:SⅡ级六和弦到属功能和弦的连接

教学内容:

A、 SⅡ级六和弦

1、SⅡ级六和弦实质上是以六度音代替五度音的原位Ⅳ级和弦。

2、S和弦是重复根音的——即低音,因此,SⅡ级六和弦也重复低音——即和弦的三音。有的时候,为了声部的连接或旋律的进行,SⅡ级六和弦也可能重复根音或五音。

3、原位S和弦到原位D和弦,上三声部是下行的,SⅡ级六和弦到原位D和弦,上三声部也是下行的。有时到原位D和弦也可跳进。4、SⅡ级六和弦也可到属的六和弦。

5、SⅡ级六和弦也可到原位或转位的属七和弦,到属七和弦时,SⅡ级六和弦的三音应保留在同一声部作为属七和弦的七音

6、SⅡ级六和弦到终止四六和弦时,要注意避免平行五度,避免的方法是改变排列法,改变的办法是将SⅡ6的五音放在根音的下方,或用跳进。

7、SⅡ级六和弦前面可用主和弦,但要注意避免平行五度。也可用Ⅵ级和弦Ⅳ级和弦。

B、 大调SⅡ级原位三和弦

1、SⅡ级原位三和弦用于大调,小调的SⅡ级原位三和弦是减三和弦不能使用。

2、SⅡ级原位三和弦可到K6 4,也可到原位D和弦(采用旋律连接法,不用和声连接法,),还可到D6,以及原位或转位的属七和弦。

3、SⅡ级原位三和弦一般用在T6之后或S之后。

4、SⅡ和SⅡ6、S和SⅡ、S6和SⅡ6等,其间均可用经过和弦,经过和弦没有独立功能,重复音也较自由,只要声部进行平稳即可。

习题及习题说明:

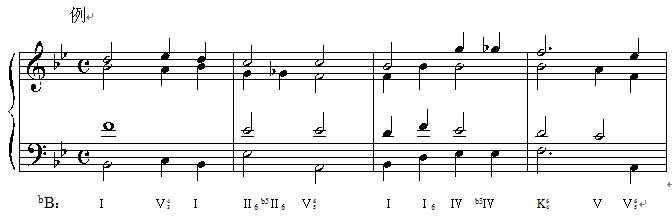

下例是旋律题,第1小节到第2小节的SⅡ6——D,其声部进行和S——D完全一样,在这里可以这样理解:SⅡ6只不过是用#f代替e的S和弦而已,其声部进行是低音部上行二度,上方声部和低音部构成反向到最近的和弦音。第5小节的SⅡ6是到的D4 3(其三音保留在同一声部成为D4 3的七音),第6小节的SⅡ6到的K6 4,声部都尽可能平稳,不能有平行五度。SⅡ6的声部排列,如果五音在主音上方就会产生平行五度,在这里,五音在主音下方,所以没有平行五度。

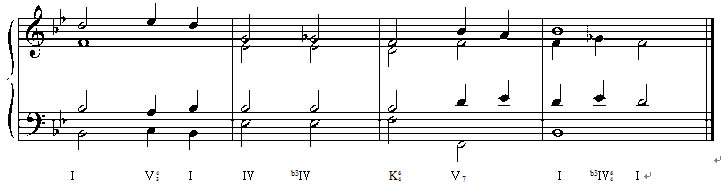

下例是低音题,第1小节的SⅡ6进行到D2(注意:上三声部是典型的下行进行,低音是Ⅱ6的三音保留在同一声部成为D2的七音)。此题主要是第6小节有原位的Ⅱ级三和弦,它直接进行到K6 4,声部的进行都是平稳的。

第十九章 和声大调

教学课时:2课时

教学对象:音乐表演各专业二年级

教学要求:本章要求掌握和声大调中下属功能的用法

教学重点:和声大调中下属功能S和SⅡ级的用法

教学难点:和声大调降Ⅵ级音的用法

教学内容:

1.和声大调是自然大调降Ⅵ级音的大调。含降Ⅵ级的和弦主要使用的是S和SⅡ级。b3S可以用原位,也可以用六和弦;b5SⅡ主要使用b5SⅡ6。它们可以单独使用,

2.在同一习题中,相邻的两个和弦既使用不含降S的和弦,又使用含降Ⅵ级的和弦时,含降Ⅵ级音的和弦应在使用原位S的和弦之后,并且两音应在同一声部。

3.要避免对斜:对斜就是相邻两个和弦同音级的变化音和本位音不在一个声部。

习题及习题说明:

下例使用了和声大调的b3S和b5SⅡ6,和弦中的降Ⅵ级音都在原位Ⅵ级音之

后,且在同一声部。最后一小节的辅助S6 4,其降Ⅵ级音是独立使用的。